“Per biodiversità si intende sia la differenziazione biologica tra gli individui di una stessa specie, in relazione alle condizioni ambientali, che la coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie animali e vegetali che crea un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni.”

Il termine è senz’altro suggestivo. Anche senza consultare il vocabolario, evoca un’immagine oggettivamente affascinante. Descrive il nostro mondo e trasmette sia il concetto di varietà in natura sia di quel tutto in cui siamo immersi.

Ma non “parla” esplicitamente dell’evoluzione e dell’interazione con l’ambiente cui andrebbe sempre collegato per stimolare spirito critico, curiosità, approfondimento, riflessione.

Perché, se dovessi pensare alla biodiversità in modo statico, potresti anche arrivare a ritenere che le varie forme di vita attuali siano sempre state così e che quelle scomparse lo siano solo a causa della malvagità dell’uomo, il quale a sua volta potresti pensare si sia semplicemente riprodotto sempre uguale e indipendentemente dall’ambiente.

Potresti pensare che tu sei uguale ai tuoi genitori, che il cane che hai scelto in un allevamento -dopo aver visto un film di Walt Disney- appartenga ad una razza che esiste da sempre, che il grano con cui le aziende ti preparano la farina, il pane, i biscotti sia sempre stato una spiga alta e rigogliosa …

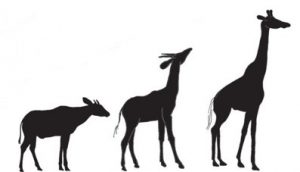

Sezione di un’illustrazione tratta dal saggio: Fossil evidence and stages of elongation of the Giraffa camelopardalis neck – di Melinda Danowitz, Aleksandr Vasilyev, Victoria Kortlandt and Nikos Solounias – Published:01 October 2015 https://doi.org/10.1098/rsos.150393

Basterebbe invece guardarsi intorno e riflettere su ciò che di continuo accade da milioni di anni.

Il solo atto dell’accoppiamento, o in generale della riproduzione di qualunque specie, dà costantemente luogo a nuovi “esseri viventi” che portano con sé un’eredità genetica di caratteristiche che ne ricordano l’origine, ma non sono fotocopie fedeli e immutate dei loro “generatori”, non sono cloni, bensì una loro combinazione. Quindi diversi.

Miliardi di combinazioni di geni continuano in ogni istante a generare a loro volta quella che, con una sintesi panoramica e veloce, definiamo biodiversità, ma che a ben vedere potremmo leggere come la prova che la natura, di cui facciamo parte, muta in continuazione, poco alla volta, creando, generazione dopo generazione, micro adattamenti alle condizioni ambientali.

Desiderare di mantenere l’attuale biodiversità non solo è sostanzialmente impossibile, ma anche miope.

Però, nella biodiversità che ci circonda, possiamo scegliere alcune specie animali e vegetali di cui sfruttare l’efficienza sul piano nutritivo, medico e funzionale.

Scelte che senza falsi moralismi facciamo da secoli per garantire la nostra sopravvivenza come specie umana. Oggi lo facciamo però in modo più efficiente.

Ma proviamo a osservare come il termine “biodiversità” viene usato sempre più spesso.

Come ogni parola che evoca in qualche modo la natura, “la biodiversità” è diventata un modo per concentrare l’attenzione anche in senso drammatico, abbinandola al termine “perdita”.

Ricorrono a questo le organizzazioni che decidono di sensibilizzare il loro pubblico sull’importanza del “mantenimento della biodiversità”.

Ma lo fanno dipingendolo in modo non del tutto corretto, perché in realtà non c’è nulla di più ovvio e banale del fatto che la natura nel suo complesso muta in continuazione e la natura (umani inclusi) si “biodiversifica” abbandonando, sostituendo, modificando scelte biologiche non più adeguate a condizioni ambientali variate.

Ma l’umanità, studiando la natura per capirla, assecondarne le qualità o per fruirne, ha nel tempo sviluppato almeno due diversi approcci scientifici alla biodiversità di cui è parte:

- lo studio di quella spontanea, che “si limita” a catalogare, studiare e cercare di difendere idealmente l’intera biodiversità -spontanea appunto- del pianeta;

- il perfezionamento di quella indotta, concentrandosi nel selezionare, fra quelle esistenti, le specie più adatte a fornire nutrimento, compagnia, sviluppi scientifici.

In particolare, la biodiversità indotta a scopo alimentare, ha generato negli ultimi anni prese di posizione, ad essa contrarie, da parte di ambientalisti e associazioni dedite alla diffusione di una cultura basata sul piccolo, locale, artigianale, … che oppongono tali pratiche a quelle delle organizzazioni che invece si concentrano sulla necessità di garantire grandi quantità di cibo a grandi popolazioni.

Su questo è allora necessario fare delle precisazioni di buonsenso e di economia spicciola.

L’unico modo per mantenere sostenibile il costo di allevamenti/coltivazioni in larga scala e renderne i risultati economicamente accessibili alla maggior parte delle persone, è quello di scegliere, curare e salvaguardare le specie più efficienti. Cosa che ha richiesto e richiede, anni di ricerca e costante impegno scientifico senza che questo interferisca sullo sviluppo della biodiversità spontanea che, come tale, è esterna alle filiere di produzione alimentare su larga scala.

Fra i tanti che promuovono le micro coltivazioni troviamo per esempio Slowfood che agisce facendo intendere che la biodiversità sia messa a rischio dai grandi allevamenti o dalle grandi coltivazioni. Slowfood ha certo il merito di tenere alta l’attenzione sulla necessità e l’utilità di salvaguardare la conoscenza e la trasmissione delle pratiche di coltivazione e allevamento altrimenti destinate a perdersi. Così anche per la tutela di specie animali e vegetali che, senza qualcuno che le coltivi, le protegga o le allevi rischierebbero di perdersi.

La meritoria azione si Slowfood consente anche ai piccoli agricoltori di ricavarsi una certa indipendenza di sostentamento, soprattutto nelle piccole comunità non inurbate con cui condividere la produzione.

Ma parlare di perdita delle biodiversità come motivazione di queste legittime scelte contrapposte agli operatori del mercato di massa, trovo sia più la scaltra costruzione di un nemico che nemico non è, una sorta di strategia di marketing, funzionale al proprio posizionamento, che comunque si scontra e ha a che fare ugualmente con concetti di economia e di redistribuzione del reddito.

Slowfood e molti altri confrontano la produzione di alimenti in piccola scala con l’economia globale, inducendo una certa confusione che torna loro utile.

Perché, alla fine, i prodotti artigianali non dovrebbero poi competere con l’industria, ma risultare solo un’alternativa. Un’alternativa che tuttavia è caratterizzata da alcune differenze che vanno tenute presenti, due delle quali molto rilevanti in senso negativo.

Una riguarda i maggiori costi al consumo, che ricadono necessariamente su chi può permettersi quella scelta, implicando un’esclusività di classe che appunto esclude chi non può.

L’altra è di tipo sanitario, perché l’attività artigiana -diversamente da quella di grandi dimensioni- difficilmente riesce a garantire le condizioni sanitarie sufficienti a tutelarsi e a tutelare la produzione in tutte le sue fasi. Inoltre la diffusa presenza di micro realtà impedisce un altrettanto capillare ed efficace controllo di tipo sanitario.

Il benessere e la sicurezza sanitaria del consumatore sono strettamente collegati alla capacità di una filiera di prevenire ogni genere di rischio per la salute e, in questo, i piccoli operatori sono spesso involontariamente esposti proprio a questi rischi, che riguardano soprattutto il consumatore finale che, comprensibilmente affascinato dal bucolico, rischia però brutte sorprese.

C’è da considerare che proprio i grandi allevamenti e le grandi coltivazioni, in conseguenza dei loro scopi e dei loro obiettivi (escludendo a priori i maneggiamenti e le frodi da cui ogni attività di questo mondo è attraversata) contribuiscono a rendere più economica e sostenibile la messa a disposizione di cibo sano e accessibile.

Nel caso del mondo avicolo, per esempio, la cura quasi maniacale delle metodologie di allevamento ha consentito di selezionare tramite la semplice osservazione, razze che hanno una naturale tendenza ad un’alta conversione alimentare, cioè a ridurre i kg di mangime che servono a far crescere l’animale di 1kg.

Si tratta di risultati che sul singolo animale riguardano dai 10 ai 30 grammi, ma è da questa piccola differenza, moltiplicata per l’intero allevamento, che poi dipende la sostenibilità dell’economia dell’intero sistema e del prezzo che paghiamo per alimentarci.

In conclusione almeno tre cose sarebbe opportuno stabilirle:

- che la tutela della biodiversità restasse materia di enti non commerciali o di piccoli allevatori che riescono a lavorare in nicchie protette e capaci di farsi pagare quei pochi numeri che producono. Ma per i motivi riguardanti gli aspetti sanitari appena citati, sarebbe anche opportuno che quegli ambiti non venissero delegati a fornire filiere alimentari in quanto richiederebbero misure di tutela sanitaria studiate ad hoc per ogni specie;

- andrebbe maggiormente divulgata l’informazione che le razze, che gli animalisti e gli ambientalisti pretendono di salvaguardare, non sono altro che razze selezionate in epoche passate dai nostri progenitori o dalla natura stessa. Per fare un esempio nel campo avicolo, la razza Livornese, la Yorkshire o la Padovana sono razze che si chiamano così proprio perché sono state selezionate in quei luoghi in epoche passate. Hanno avuto successo perché selezionate sulla base delle condizioni di quei tempi: tipo di ricovero e di alimentazione, malattie predominanti, ecc. Schierarsi quindi a favore di razze avicole del passato e contro le attuali razze cresciute negli allevamenti, significa disconoscere che quelle attuali derivano da quelle che già nel passato sono state frutto di selezione naturale o indotta dall’uomo. Analogo discorso può essere fatto per ogni altra specie o varietà disponibili in natura;

- sarebbe vicendevolmente utile e auspicabile che tutti gli attori attivi nella cura e nello sfruttamento della biodiversità del nostro pianeta si parlassero e si scambiassero reciprocamente le rispettive specifiche conoscenze e abilità. Sarebbe il modo più veloce per far crescere e migliorare l’efficacia e l’efficienza dei rispettivi settori trasformando la competizione in cooperazione. Ne godrebbe l’intero Pianeta.

Pietro Greppi

Ethical advisor